在上一讲之末,我们已明忧患意识与恐怖意识及苦业意识之分别。现在继续谈的,就是这两种意识不同的引发与归趋。宗教意识中的恐怖意识无须有所恐怖的对象。当我们站在高山之颠,面对一苍茫虚渺的宇宙时,我们的心底往往涌现一个清澈的虚无感,蓦然之间觉得这个宇宙实在一无所有,甚至连自己的身躯也是一无所有,总之是感到一片虚无(nothingness)。如果像契尔克伽特(Kierkegaard)所说的,能够从这虚无的深渊奋然跃出来的,就是皈依上帝了。假如不望或者无能从这深渊跃出,那就等于万劫不复的沉沦。因此,恐怖意识为宗教意识中典型的皈依意识,皈依便是解消自己的主体,换句话说,就是对自己的存在作彻底的否定,即作一自我否定(self-negation),然后把自我否定后的自我依存附托于一个在信仰中的超越存在——上帝那里。如此,由虚无深渊的超拔,恒为宗教上的皈依。在耶教,恐怖的深渊是原罪,深渊之超拔是救赎,超拔后之皈依为进天堂、靠近上帝。天堂是耶教之罪恶意识所引发的最后归宿。在佛教,苦业意识的引发可从教义中的四谛看出。四谛是苦、集、灭、道。由无常而起的痛苦(苦)、由爱欲而生的烦恼(业),构成一个痛苦的深渊,它的超拔就是苦恼的解脱,即是苦恼灭尽无余之义的灭谛,而超拔苦恼深渊后的皈依就是达到涅盘寂静的境界。道谛所言的八正道,就是令人苦业永尽而进涅盘境界的道路。

中国人的忧患意识绝不是生于人生之苦罪,它的引发是一个正面的道德意识,是德之不修,学之不讲,是一种责任感。由之而引生的是敬、敬德、明德与天命等等的观念。孟子说:「生于忧患,死于安乐。」中国人喜言︰「临事而惧,好谋而成。」(《论语》孔子语)。忧患的初步表现便是「临事而惧」的负责认真的态度。从负责认真引发出来的是戒慎恐惧的「敬」之观念。「敬」逐渐形成一个道德观念,故有「敬德」一词。另一方面,中国上古已有「天道」、「天命」的「天」之观念,此「天」虽似西方的上帝,为宇宙之最高主宰,但天的降命则由人的道德决定。此与西方宗教意识中的上帝大异。在中国思想中,天命、天道乃通过忧患意识所生的「敬」而步步下贯,贯注到人的身上,便作为人的主体。因此,在「敬」之中,我们的主体并未投注到上帝那里去,我们所作的不是自我否定,而是自我肯定(self affirmation)。彷佛在敬的过程中,天命、天道愈往下贯,我们的主体愈得肯定,所以天命、天道愈往下贯,愈显得自我肯定之有价值。表面说来,是通过敬的作用肯定自己;本质地说,实是在天道、天命的层层下贯而为自己的真正主体中肯定自己。在孔子以前的典籍早已有「敬」和「敬德」,进而有「明德」的观念。今引《尚书》为例。〈召诰〉有言:「惟王受命,无疆惟休,亦无疆惟恤。呜呼!曷其奈何弗敬!」可知召公在对其侄成王的告诫中,已由忧患(恤)说到敬了。召公认为无穷无尽的幸福,都是上天所降,但是,切不可只知享福而忘其忧患。永远处在忧患之中,持着戒慎虔谨的态度,天命才可得永保,否则上天撤消其命。召公在这里深深地感叹出「呜呼」一声,而且继而再叹「曷其奈何弗敬!」可知他具有很强烈的忧患意识。所以他又说︰「呜呼!天亦哀于四方民,其眷命用懋,王其疾敬德。」那是说︰「天又哀怜社会上的老百姓,天之眷顾降命是在勤勉的人身上。成王啊!你要赶快敬谨于德行。」但是这里所谓德,只是应然的合理行为,并未达到后来「内在德性」的意境。由敬德而有「明德」,〈康诰〉有云︰「惟乃丕显考文王,克明德慎罚。」这是周公告诫康叔的说话,要康叔昭著文王的美德,即要明智谨慎,特别在施刑方面,须要公明负责。至于天命,〈召诰〉又说︰「今天其命哲,命吉凶,命历年。」这三句的意思可注意的是天不但是命吉凶,命历年,且命我以明哲。天既命我以明哲,我即当好好尽我的明哲。尽我的明哲,那就是敬德,是明德慎罚了。无常的天命,取决于人类自身的敬德与明德。如果堕落了,不能敬德、明德,天命必然亦随之撤消。所以如欲「受天永命」(〈召诰〉语),必须「疾敬德」。否则,「惟不敬厥德,乃早坠厥命」。(亦〈召诰〉语)。「天命」的观念表示在超越方面,冥冥之中有一标准在,这标准万古不灭、万古不变,使我们感到在它的制裁之下,在行为方面,一点不应差忒或越轨。如果有「天命」的感觉,首先要有超越感(sense of transcendence),承认一超越之「存在」,然后可说。

用今天的话说,通过「敬德」、「明德」表示并且决定「天命」、「天道」的意义,那是一个道德秩序(moral order),相当于希腊哲学中的公正(justice)。然而后者的含义远不及前者的丰富深远。孟子的民本思想,引《尚书》「天视自我民视,天听自我民听」为论据。的确,这两句的意义非常丰富,天没有眼耳等感官,天的视听言动是由人民体现的。换言之,统治者须要看人民,人民说你好,那么表示天亦认为你好;人民说你坏,那么自然天亦认为你坏。因此人民的革命表示统治者的腐败,在统治者的方面来说,是自革其天命。天命的层层下贯于人民,表示一个道德的秩序。人民在敬德和明德之中,得以正视和肯定天道和天命的意义。天道与天命不单在人的「敬之功能」(function of reverence)中肯定,更在人的「本体」(substance)中肯定。因此,这道德的秩序亦为「宇宙的秩序」(cosmic order)。

天命与天道既下降而为人之本体,则人的「真实的主体性」(real subjectivity)立即形成。当然,这主体不是生物学或心理学上所谓的主体;即是说,它不是形而下的,不是「有身之患」的身,不是苦罪根源的臭皮囊,而是形而上的、体现价值的、真实无妄的主体。孔子所说的「仁」,孟子所说的「性善」,都由此真实主体而导出。中国人性论中之主流,便是这样形成的。在宗教则无真实主体之可言,这是道德与宗教大异其趣之所在。西方人性论的主流中,人性 human nature 直截地是人之自然,没有从超越的上天降下而成的人之主体,西方的上帝与人类的距离极远,极端地高高在上的上帝,又岂能下降于人间呢?

西方宗教中的天命观念,以中国传统的天命观看来,是很容易理解的。譬如耶教中伊甸园的神话,亦表示了人本有神性,本有神性以为真实的主体,而不只是原罪。这神话叙述的亚当与夏娃本是与神性合一的,可是他们一旦相继吃了禁吃的智慧果,表示他们的情欲,为毒蛇引诱而至堕落,结果与神分离了。从此以后,人便只注意那原罪,而不注意那神性了。神性永远属于上帝一边,人陷落下来而成为无本的了。亚当夏娃在未堕落之前可以无忧无虑地遨游于伊甸园,堕落的结果就是在灵魂方面的永恒死亡。然而耶教又说上帝爱世人,所以耶教不能不言「救赎」。从此以后,伊甸园的神话完全向「上帝、原罪、救赎」这以神为中心的宗教形态走。救赎的观念相当于中国「唤醒、觉悟」的观念。觉悟或唤醒之后,人与天才可有「重新的和解」(reconciliation),在和解的过程中人可重新提起已堕落的生命而与神性再度合一。由此我们可以这样想:能否使此神性作为我们自己的主体呢?看来这一步的功夫是很有意义、很有价值的。可是西方思想的传统,不容许这功夫的完成。于是西方思想中的天命,对于人类是永恒地可望而不可即。他们只讲神差遣耶稣来救赎,却并不讲「天命之谓性」而正视人自己之觉悟。西方思想中的天人关系,依然停滞于宗教的型态,没有如中国的孔孟,发展出天人合一的儒学。

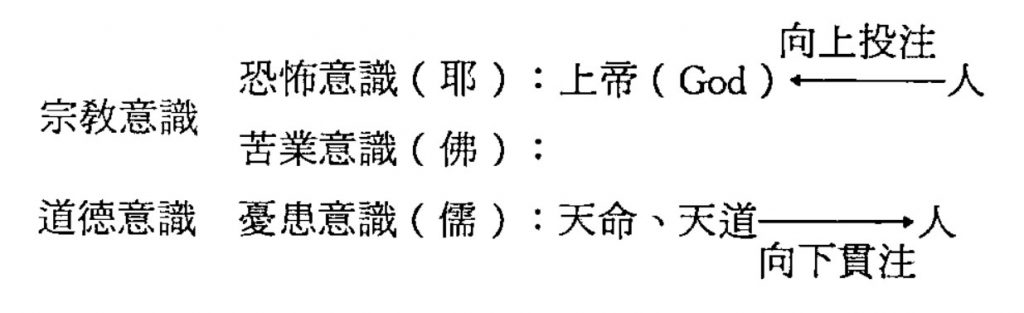

最后,我们可以简洁地列出两种意识所引发的天人关系,以为这一讲的总结:

恐怖意识(耶):上帝(God)← 向上投注 —— 人

苦业意识(佛):

道德意识

忧患意识(儒):天命、天道 —— 向下贯注 → 人